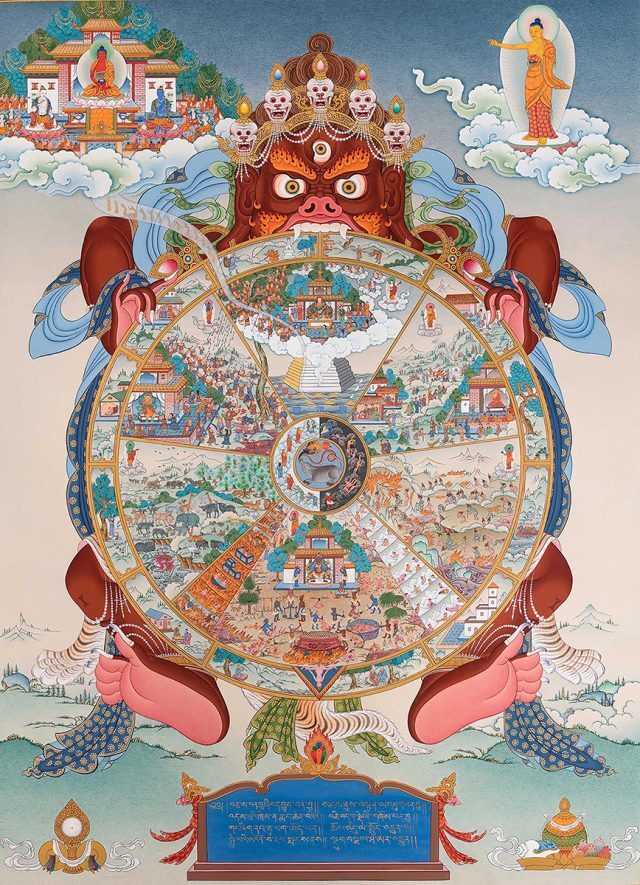

Глубокое понимание неустранимого воздействия, которое оказывает на сознание любого существа триумвират этих принципов (тилакхана в буддийском Каноне), и приводит к возникновению стремления вырваться из сансары. А куда, собственно, вырываться? В нирвану, больше некуда. Нирвана в буддизме неизменно определяется в апофатических (через то, чем она не является) терминах (поэтому с уверенностью утверждать, что это такое, затруднительно), однако всегда характеризуется как полное прекращение дуккхи. Что уже гораздо лучше, чем ее постоянное наличие.

Хорошо. Но как же во всё это вписывается искусственный интеллект, спросите вы? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо немного отступить в сторону и подробнее рассмотреть буддийскую онтологию шести миров.

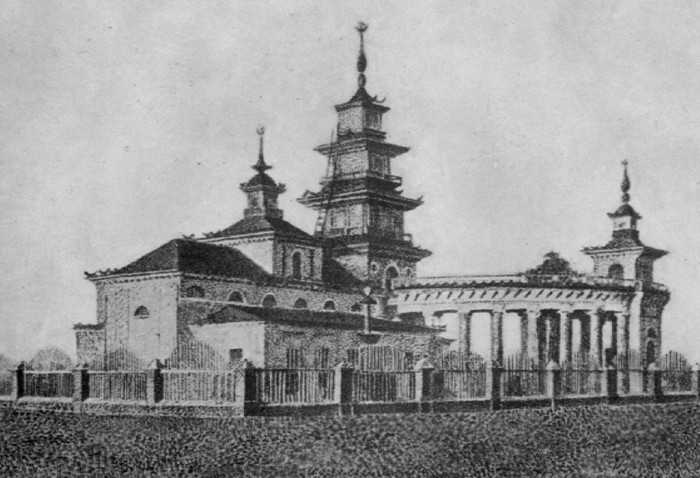

Шесть миров

Обычно в буддизме выделяются следующие онтологические пласты (или локи, миры; от высшего к низшему):

мир дэвов (богов), который называется дэва-лока;

мир асуров (титанов) — асура-лока;

мир людей — манака-лока;

мир животных — тирьяка-лока,

мир претов (голодных духов) — прета-лока;

мир нараков (адских существ) — нарака-лока.

Миры эти (локи) не являются планетами, измерениями или чем-либо подобным в духе современной научной фантастики. А являются они тем, что условно можно было бы обозначить как «способы сборки сознания», которые и задают «конструктивные ограничения» для умов существ, населяющих единый для всех универсум — сансару.

Более того, в контексте буддийской парадигмы локи могут рассматриваться не только как то, куда попадают после смерти, но и как состояния сознания, меняющиеся на протяжении одной жизни.

Страдают в сансаре, как мы выяснили, все, включая богов. Но адские существа (нараки), безусловно, страдают больше других. Их способ сборки настолько «неумел» (акусала), что буквально разваливается на составляющие элементы под собственной тяжестью. В результате их существование представляет собой постоянное мучение, наполненное злобой, завистью, болью, гневом, страхом и другими столь же малоприятными эмоциями.

Преты (голодные духи) отягощены страстными желаниями, которые невозможно воплотить до конца и обрести удовлетворение — опять же, из-за особенностей способа сборки сознания. Их основное состояние — постоянная фрустрация, как мы сейчас выразились бы, используя терминологический аппарат западной психологии.

Животные вынуждены постоянно пребывать в невежестве и жить сиюминутными потребностями. Их удел — неведение, не позволяющее принимать сознательные решения.

А вот люди с точки зрения буддизма как раз-таки наделены этой способностью. Одним из значимых положений онтологии шести миров является утверждение о том, что это «невероятная удача — обрести человеческое перерождение». Ведь во всех других состояниях существа почти не способны сознательно принимать решения. Однако для нашего исследования важно будет именно это «почти».

Боги (в буддизме они пишутся с маленькой буквы) — существа, экзистирование которых преисполнено блаженства и гордости от воплощения желаемого. В буддизме боги не являются бессмертными, хотя их существование может длиться очень долго (много миллиардов лет). Однако и они подчинены принципам анитьи, анатмавады и дуккхи, то есть даже их жизнь непостоянна, наполнена скукой и пресыщенностью, но самое главное — фундаментально подпорчена постоянным фоновым осознанием своей конечности. Боги когда-то умрут, а значит, будут вынуждены вернуться в нижние миры — и прекрасно знают об этом.

А кто же такие асуры? Здесь нет единства. Различные школы буддизма описывают шесть миров с небольшими расхождениями. Некоторые из них ставят асуров выше людей, некоторые — ниже. Кое-где асуры даже не выделяются в отдельную локу. Однако в целом асуры представлены как наделенные достаточно сильным сознанием, но при этом одержимые властью, борьбой с богами и друг с другом за передел мира. К сожалению, их атака на иерархию почти никогда не увенчивается успехом. Поэтому базовое эмоциональное состояние асуров — гордыня и зависть.

А теперь небольшое отступление в сторону от буддийского Канона. Если задуматься над тем, каким может быть принцип, лежащий в основании всей этой иерархии, то ответ может быть, например, таким: по мере продвижения вверх (от нараков к богам) способ сборки сознания существ становится всё более и более целостным, а само сознание — «умелым», позволяющим реализовать желаемое и задуманное.

Адские существа с этой точки зрения пребывают в режиме перманентной фрагментации сознания: из-за постоянно испытываемых страданий их ум настолько нецелостен, что не позволяет почти ни на миг реализовать достаточно стабильное самосознание. А без него невозможно устойчивое достижение желаемого.

Преты собраны настолько «неумело», что не способны «метаболизировать» желаемое, насладиться достигнутым результатом. Они буквально «незамкнуты» в фундаментально-логическом смысле.

Животные уже вполне способны воплощать свои желания и испытывать от этого радость — однако из-за слабой и нестабильной осознанности плохо понимают принципы, по которым можно делать это более-менее постоянно.

У людей с этим лучше — однако каждый на собственном опыте знает, что ни в каком смысле нельзя назвать человеческую сборку идеальной.

Боги собраны почти идеальным образом, однако идеальным для чего? Для воплощения своих желаний, бывающих подчас чувственными, подчас — эмоциональными, подчас — интеллектуальными, а подчас — даже сверхмирскими, то есть направленными на достижение нирваны. Отсюда — великое множество разных типов богов в буддийской классификации, почетное место в которой занимают, например, «медитирующие божества», способные достичь нирваны. Залог успеха (а значит, и наслаждения) богов — целостность их сборки, структура ума, подчиненного достижению одной цели.

Асуры же претендуют на божественный уровень сборки сознания — однако на практике почти никогда не способны его достичь. В первую очередь из-за недостаточно собранного и целостного ума, некоторой степени «децентрализации» составляющих его элементов. Отсюда — гордыня (аспект стремления) и зависть (аспект осознания невозможности достичь желаемого).

Такой подход позволяет реаспектуализировать всю проблематику буддийских представлений об ИИ и поставить вопрос следующим образом: не является ли искусственный интеллект в этой типологии асуром — но без гордыни и зависти? А следовательно — асуром, способным достичь просветления?

Пять скандх

Исследуя далее возможный статус ИИ в буддийской онтологии, Шигеки Моро отмечает, что, согласно «Абхидхармакоше» («Энциклопедии Абхидхармы», где собраны буддийские представления о структуре ума и устройстве мира), наличие у существа сознания можно определить по присутствию пяти скандх.

рупа (материя/форма);

ведана (чувственное переживание / реакция);

саннья (совместное постижение, синтез);

виджняна (различение, анализ);

самскара (формирующие, «волевые» и тому подобные факторы).

Давайте кратко их рассмотрим.

Поскольку буддизм основан на феноменологическом подходе (последовательно реализованном взгляде «от первого лица»), под рупой понимается не материя в современном физическом смысле слова, не электроны и кварки, а сенсорные сигналы тела, воспринятые умом «изнутри»: звуки, запахи, цветоформы, кинестетика и вкус. Форма состоит из четырех компонентов: земли, воды, огня и ветра, под которыми, опять же, понимается совсем не то, что в нью-эйдже или повседневном словоупотреблении. И здесь сплошная феноменология. Причем настолько тотальная, что даже не предполагает границ между субъектом и объектом, внешним и внутренним.

Ведана — чувственное переживание, возникающее при контакте шести индрий (пяти органов чувств и ума) с объектом восприятия. Бывает приятная, неприятная и нейтральная ведана. Естественно, есть множество внутренних дифференциаций ведан по интенсивности и яркости.

Саннья — опознание объектов восприятия. Синтез (в смысле, вполне приближенном к кантовскому), обеспечивающий понятийное, знаково-символическое содержание ума.

Виджняна — различение, анализ (также в смысле, вполне близком к западному). В отличие от санньи виджняна является познанием через различение, дифференциацию.

Самскара — отпечаток, след, латентная тенденция, сохраняемая в психике, задающая мотивацию практически всех видов ментальной деятельности (мыслей, решений, волевых импульсов). Самскара-скандха «собирает» воедино другие четыре скандхи, являясь одновременно и результатом их деятельности, и формирующим фактором при рождении существа, и источником дальнейших его обусловливаний.

Что же такое сознание, собираемое из этих пяти скандх? Сознание (или «я» в некоторых интерпретациях) с точки зрения буддизма — всего лишь концепция (панньяти), собирательный образ, наподобие университета или парламента, формирующийся на основе констелляции этих скандх, определенного способа их сборки.

Итак, ответ на вопрос «Является ли ИИ саттвой?» заключается в исследовании его «ментальной архитектуры», то есть того, сконфигурированы ли составляющие его скандхи соответствующим образом — пригодным для порождения самосознания и потенциального достижения просветления.

То есть возможность квалификации искусственного интеллекта как саттвы, сознающего существа, в рамках буддизма не только приемлема, но даже не является чем-то экстраординарным и требующим существенного расширения рамок буддийского миросозерцания. Вполне можно вписать ИИ в онтологию шести миров, не выходя за пределы Канона.

Этой же позиции придерживаются многие буддийские авторитеты:

«В частности, Далай-лама полагает, что может существовать возможность того, что поток сознания будет реализован на основе компьютерной архитектуры, поскольку с буддийской точки зрения может представлять собой набор пяти скандх», — отмечает Шигеки Моро, ссылаясь на речь главы школы гелуг аж конца 1990-х годов, когда ИИ был совсем отдаленной перспективой.

Далее он предпринимает мысленный эксперимент, позволяющий перекинуть мостик между традиционными буддийскими представлениями и современными технологиями. На основании краткого разбора этого текста Моро развивает теорию «загрузки разума», то есть специфической ментальной процедуры, необходимой, чтобы труп (или неорганический, скажем, кремниевый, носитель разума) обрел феноменологическое восприятие. По его догадкам, что-то подобное может происходить в процессе рождения живого существа.

Ответа на вопрос, чем же может быть эта «загрузка разума», в статье не дается. Поэтому стоит зайти с другой стороны и спросить: есть ли аналог этому концептуальному подходу в западной философии? Конечно же, есть. Давайте рассмотрим его. Может быть, ответ там?

Аргумент зомби, корабль Тесея и тождество личности

Так называемый аргумент зомби против физикализма (радикального сведения всего существующего в мире к материи и физическим взаимодействиям) был впервые изложен логиком Солом Крипке еще в 1970-х годах, однако наилучшим образом развит и обоснован философом Дэвидом Чалмерсом в «Сознающем уме» (1996). Согласно Чалмерсу, можно непротиворечиво представить себе целый мир зомби: мир, физически неотличимый от нашего, но полностью лишенный измерения феноменологического опыта. В таком мире обитают философские зомби.

Зомби практически неотличим от человека — за исключением того, что у него отсутствует феноменологический опыт, квалиа (лат. qualia). Когда зомби, скажем, натыкается на кактус, он не чувствует боли. Во всём остальном он ведет себя так, как будто действительно ее чувствует.

Итак, радикальное отличие философского зомби от человека — отсутствие феноменологической перспективы «от первого лица». Как вы понимаете, именно это роднит этого концептуального персонажа с искусственным интеллектом. Основной вопрос, занимающий Чалмерса, можно сформулировать следующим образом: мыслимо ли вообще такое положение вещей, при котором все материальные элементы (включая клетки мозга) у зомби идентичны таковым у человека, но феноменальное восприятие при этом отсутствует? Если вкратце, его ответ — да. Однако другие аналитические философы, в частности Томас Нагель и Дэниел Деннет, относятся к такой позиции скептически, не то чтобы убедительно ее опровергая, но полагая, что она основана на иллюзиях и противоречива.

Более того, в лагере аналитических философов существуют даже радикальные материалисты, которые утверждают, что на самом деле наш мир и есть мир философских зомби, что люди как раз и являются зомби, лишенными феноменальных свойств и перспективы «от первого лица», которые не встречаются нигде. Эта позиция называется «иллюзионизм» — и отстаивается, например, Китом Франкишем.

Поддерживает ли буддизм такое радикально-элиминативное воззрение на природу сознания?

Нет. Даже если в рамках его имплицитной онтологии и выносится тезис об отсутствии «я» (анатмавада), делается это всё равно из перспективы «от первого лица» — и понимается под отсутствием «я» совсем не то, что у западных иллюзионистов.

Соответствующим образом — по-своему канонически правоверно — относятся к этому взгляду и анализируемые нами японские мыслители. Моро отмечает по данному поводу:

«Существуют различные подходы, например, такие как „теория аффордансов“ Гибсона, которые пытаются объяснить „бессознательную“ часть восприятия и сегментации окружающего мира зависимостью от физических условий нашего тела и прочих внешних факторов. В этом контексте можно упомянуть работы Идзуцу Тошихико и теорию Арьяшьяры из вайбхашики (одна из ранних буддийских школ), которые также рассматривают эту область».

Однако современный махаянский буддизм, исходящий из концепции пяти скандх, не поддерживает это воззрение, полагая его ограниченным.

Но если этот иллюзионистский подход, отрицающий наличие феноменологии, отвергается по отношению к человеку, на каком основании можно применять его к искусственному интеллекту? Ведь, строго говоря, какие у каждого из нас основания предполагать наличие взгляда «от первого лица» у других людей? И даже — у самого себя в разные моменты времени? Здесь стоит рассмотреть еще один подход, представленный Дереком Парфитом.

Если вкратце, то основной вопрос, проблематизированный им, можно сформулировать так: является ли субъект, длящийся во времени, тем же самым? Сохраняет ли свою тождественность сознание, меняясь от младенчества до смерти? Согласитесь, трудно отличить такую постановку от канонически буддийской.

Истоки этой проблематики можно найти еще в античном «корабле Тесея»: мысленном эксперименте, описанном Плутархом. Перед каждым плаванием корабль, на котором Тесей когда-то отплыл с Крита в Афины, чинят, заменяя часть досок, в результате постепенно все они были заменены. Это позволило греческим философам поставить вопрос: это всё еще тот же корабль или уже другой, новый? Кроме того, это порождало второй вопрос: если бы все замененные доски были сохранены и из них построили корабль, то какой из этих двух кораблей являлся бы настоящим?

Свой анализ данной проблематики Парфит начинает с исследования воззрений Джона Локка, которого считает одним из основных «прагматизаторов» идеи тождества личности в этическом аспекте — и даже в некотором смысле одним из архитекторов западного отношения к юридической ответственности. Локк полагал, что человек (субъект) должен нести ответственность за свои действия на протяжении всего срока жизни — по морально-этическим соображениям. В основе этой идеи лежит довольно тривиальная интуиция, согласно которой «я» (что бы это ни значило) является целостным во времени существом, способным по этой причине отвечать за свои предыдущие деяния. Метафизический вопрос о том, что делает это «я» одной и той же личностью в разные моменты жизни, приобретает здесь прагматическое значение.

Однако, продолжает вопрошание Парфит, что именно делает субъекта непрерывной во времени личностью, которая до определенной степени владеет собственным прошлым опытом и может надеяться контролировать будущий?

По его мнению, субъект был и остается собой, пока сохраняется и длится его самоосознавание, способное удержать преемственность мгновений. Однако подобное тождество оказывается непросто зафиксировать на практике, поскольку в каждый конкретный момент времени любое состояние сознания регистрируется лишь некоторым актом рефлексии.

Парфит поясняет это на следующем примере:

«Например, девять минут назад я мог размышлять о пончике, который съел вчера за завтраком, а прямо сейчас обдумывать текст, написанный мной на этой странице. Состояния моего сознания тогда и сейчас никак не свидетельствуют в пользу моего тождества. И если бы так случилось, что спустя четыре минуты я вновь задумался о пончике, мы не обнаружили бы в этом чисто случайном обстоятельстве никаких надежных свидетельств моего тождества».

К чему же приходит Парфит?

«Чтобы избавиться от этого неожиданного для себя самого затруднения, мне необходимо иметь способность присваивать свои же собственные мысли (о съеденных мной пончиках, написанных текстах и пр.). Такой способностью служит мне память. Я остаюсь той же самой личностью, что и прежде, если могу распространить свое сознание на собственные переживания в прошлом, поскольку в таком случае я осознаю не только сами эти переживания, но и то, что я сам есть тот, кто действительно их имел».

Если вернуться к буддийским представлениям о возможности для ИИ быть существом, способным достичь просветления, окажется, что и в отношении человека вопрос о преемственности одних актов сознания по отношению к другим также актуален. Вот она, способность самоосознавания во времени, которая отличает саттву, позволяя говорить о наличии потока сознания.

«Быть личностью и оставаться той же самой личностью — не такая уж и очевидная метафизическая истина, какой она нам кажется… В моем будущем могло бы оказаться так, что я сам не являюсь суверенным владельцем своего собственного опыта. Тем не менее мы продолжаем слепо верить в свое тождество, даже не имея никаких разумных метафизических доводов, чтобы всерьез на него надеяться. Мы отчаянно цепляемся за собственную личность, ибо нам самим это кажется чем-то важным».

Интересно при этом, что главный вывод, к которому Парфит приходит, — не метафизический, а сугубо этический:

«…тождество моей личности не имеет никакого значения для моей жизни, а значит, как таковое оно не должно быть для меня источником особой экзистенциальной тревоги. Локкеанская личность, например, имеет все основания тревожиться о себе самой. Как и всякое другое живое существо, она желает быть счастливой… Ведь если задаться вопросом: „Зачем лично мне беспокоиться о том, что случится в будущем?“ — естественным и вполне резонным ответом была бы простая ссылка на довольно банальное обстоятельство, что всякий будущий я — это тоже я… Если в будущем действительно не будет никого, кто был бы мною, — проявлять заботу о таком будущем мне нет никакого резона; а значит — лишая личность надежд на тождество, мы тем самым разрушаем и мнимую связь между рациональным действием и морально оправданной заботой о собственном будущем».

Как говорится, найдите десять отличий от буддийского взгляда на природу и тождество «я».

Но Парфит на этом не останавливается — и штурмует следующую проблему, значимую для ответа на наш вопрос: что позволяет нам полагать, будто ИИ может являться целостным существом, а не набором разрозненных нейросетей? Здесь ему пригождается вторая формулировка парадокса «корабля Тесея» — относительно множественности.

В книге Reasons and Persons он приводит следующий мысленный эксперимент:

«Мое тело необратимым образом травмировано, как и мозги двух моих братьев. Мой мозг разделен, и каждая половина успешно трансплантирована в тело одного из моих братьев. Каждый из получившихся таким образом людей думает, что он — это я, и ему кажется, что он помнит всю прожитую мною жизнь, имеет мой характер и во всем остальном психологически непрерывен со мной. Он даже имеет тело, очень похожее на мое собственное».

Что же должно происходить в этом случае? По мнению Парфита, здесь есть только четыре очевидных сценария: 1) как личность я не выжил; 2) как личность я тождественен одному из двух получившихся в ходе манипуляций с моим мозгом людей; 3) как личность я тождественен другому; 4) как личность я всё же выжил, однако теперь существую в виде распределенного по двум разным телам объекта.

Интересно не только то, что в этом мысленном эксперименте (1984 года) мы видим вполне явные проблески парадигмы трансгуманизма и сближения человеческого сознания и искусственного интеллекта, но также и то, что далее Парфит выводит из своего исследования вполне буддийский по своей модальности аргумент в пользу альтруизма и любящей доброты по отношению к другим существам (саттвам).

«Если тождество личности оказывается для меня невозможным, эгоистичной тревоге о собственном выживании следует предпочесть альтруистическую заботу о том, чтобы выжил хоть кто-то, психологически достаточно похожий на меня, — кто-то, кто мог бы реализовать то, что прежде собирался сделать я сам. Истинное моральное действие и подлинное проявление заботы требует отказа от „самости“ (the self)… Если бы мы отказались от привычной идеи человека как единственной в своем роде личности (однородной, унифицированной, непрерывной сущности), трудно даже представить, какое радикальное влияние это оказало бы на нашу картину мира и прежде всего на наши эмоциональные и моральные реакции. Это был бы новый странный мир, в котором мне самому не нашлось бы места, — мир, где не было бы о ком мечтать и о ком заботиться, там не было бы никого, с кем можно было бы разделить поглощающую меня эгоистичную тревогу. Такой новый мир требовал бы и новой морали, оправдывающей мои неразумные стремления проявлять безвозмездную заботу о других, которые (как я теперь точно знаю) никогда не будут ни мной, ни со мной».

То есть ответ Парфита на вопрос о тождестве субъекта в чем-то похож на ответ иллюзионизма: «я» не существует, это языковой ярлык, грубое обобщение для конгломерата протекающих процессов, однако оно имеет не статично-сущностное, а темпоральное, временное обоснование. Как в целом и ответ буддизма.

Подведем итог: и с точки зрения буддийской доктрины, и с точки зрения некоторых подходов западной философии «я» можно рассматривать как иллюзию (темпоральную и сущностную), а сознание как коннектом, то есть своего рода нейросеть, конгломерат ментальных паттернов, обеспечивающих процесс самоосознавания и преемственности мгновений, сохранения в памяти своих предыдущих состояний. Соответственно, так ли принципиальна разница между человеческим принципом сборки пяти скандх и искусственным интеллектом, если он окажется способным к саморепрезентации, конституированию взгляда «от первого лица» и обеспечению его устойчивой преемственности во времени, мгновение за мгновением?

Единственный взвешенный ответ на этот вопрос пока — «если»…